https://www.ghl-wml.de/wp-content/uploads/2025/09/NS-Plakat_Reichsautobahn-Spiel_96dpi-800x600-mit-Rahmen.jpg

600

800

Hendrik Lange

https://www.ghl-wml.de/wp-content/uploads/2019/01/ghl-logo-340x156px.jpg

Hendrik Lange2025-09-24 18:25:292025-09-24 21:31:28NS-Zeit im Kinderzimmer: Ausstellung

https://www.ghl-wml.de/wp-content/uploads/2025/09/NS-Plakat_Reichsautobahn-Spiel_96dpi-800x600-mit-Rahmen.jpg

600

800

Hendrik Lange

https://www.ghl-wml.de/wp-content/uploads/2019/01/ghl-logo-340x156px.jpg

Hendrik Lange2025-09-24 18:25:292025-09-24 21:31:28NS-Zeit im Kinderzimmer: AusstellungHistorische Einführung

Fürstbischof Christoph Bernhard von Galen (* 12. Oktober 1606 auf Haus Bisping bei Rinkerode in Westfalen; † 19. September 1678 in Ahaus) ist in der Geschichte des Münsterlandes eine der bekanntesten Persönlichkeiten.

Als barocker Kirchenfürst machte er sich um die Rekatholisierung und die Verbesserung des Schulwesens des Münsterlandes verdient, aufgrund seiner aggressiven Politik ist er aber ebenfalls als Kanonenbischof bekannt. „Bommen-Berend“ (Bomben-Bernd), so sein holländischer Spitzname bis heute, war ein Kind seiner Zeit. Der Westfälische Frieden, der 1648 in Münster und Osnabrück geschlossen wurde, beendete zwar den Dreißigjährigen Krieg (1618-1648), aber der Krieg verschwand nicht aus Europa.

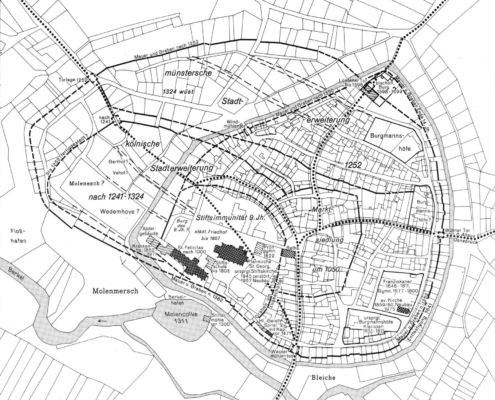

Seit seiner Wahl zum Bischof 1650 hatte Christoph Bernhard Probleme mit den Münsteraner Bürgern, die sich ihm und seinem Machtanspruch widersetzten und sogar erst nach zwei Belagerungen ihren Widerstand aufgaben. So machte er vorübergehend Coesfeld zu seiner Residenz. Vor dem Viehtor ließ er von 1655 bis 1659 eine Festung erbauen, die Ludgerusburg. Insgesamt war die Anlage mit Gräben und Befestigungen so groß wie die damalige Stadt. Weitere Zitadellen entstanden in Vechta und Münster, bestehende Festungen in Meppen, Rheine und Warendorf wurden ausgebaut.

In Coesfeld empfing von Galen ausländische Diplomaten und Adelige. Sein Hauptfeind waren die protestantischen Niederlande, er und sein Heer nahmen aber auch an Kriegen gegen die Franzosen und Schweden teil. Große Verdienste hat er sich im Türkenkrieg gegen die muslimischen Osmanen erworben.

Nach seinem Tod setzten seine Nachfolger seine aggressive Außenpolitik nicht fort und man schleifte in Coesfeld die Citadelle. Während Münster seiner Zitadelle heute das Schloss, den botanischen Garten und den Schloßplatz (vormals Hindenburgplatz) verdankt, geriet die Coesfelder Zitadelle mehr oder weniger in Vergessenheit.

Zum Coesfelder Projekt

Seit 2022 engagierte sich eine Projektgruppe aus Coesfelderinnen und Coesfeldern und nahmen sich der alten Citadelle und ihrer Spuren an. Hieraus gründete sich 2024 der Verein „Citadellenweg Coesfeld e.V.“.

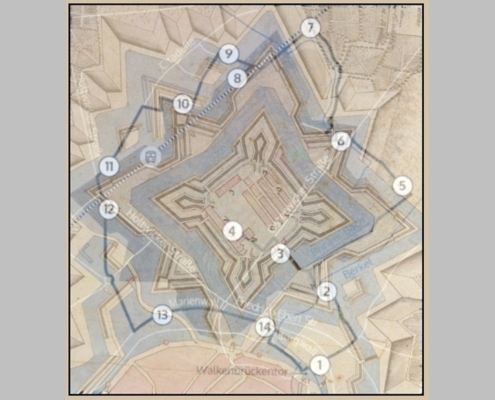

Die alte Festung und ihre Geschichte, die das ganze Münsterland berührt, rückte wieder ins Bewusstsein der Öffentlichkeit. Seit Anfang September 2025 ist nun der Citadellenweg eröffnet. Der Rundweg führt um und über das Gelände der Mitte des 17. Jahrhunderts erbauten Festung. In 14 Tafelstationen werden die Funktion und Bedeutung der Ludgerusburg genannten Anlage erläutert und ihr Erbauer, Fürstbischof Christoph Bernhard von Galen, vorgestellt.

Coesfelderinnen und Coesfelder können an jedem Punkt des Rundweges einsteigen, für auswärtige Besucherinnen und Besucher empfiehlt sich der Beginn an Station 1 am Walkenbrückentor. Dort ist auch das Coesfelder Stadtmuseum (https://stadtmuseum.coesfeld.de/home. Der komplette Rundweg von 3,5 Kilometern ist in gut 1,5 Stunden zu Fuß ablaufbar, inklusive einem Verweilen an den einzelnen Stationen. Die Strecke ist zudem gut mit dem Fahrrad zu befahren. Empfehlenswert ist zudem das umfangreiche Angebot der WebApp (https://webapp.citadellenweg.de).

In der Zeitschrift des Westfälischen Heimatbundes (4/2025) schreibt der Verein u.a.: „Über eine App werden fundierte, didaktisch aufbereitete Inhalte zur Festung und ihrem Erbauer bereitgestellt. Die Texte stammen von einer lokalen Historikergruppe. Hinzu kommen Interviews mit Wissenschaft lern der Universitäten Münster und Utrecht, historische Filmclips aus Stadtarchiv und Stadtmuseum, von Radiomoderator Harald Schönfelder eingesprochene Texte sowie szenische Darstellungen mit Christoph Tiemann und Darstellenden der Freilichtbühne Coesfeld.“1

Die digitalen Inhalte (Texte, Bilder, Videos) sind unabhängig von einer Begehung des Weges nutzbar. Sie eröffnen dem Laien einen Einblick und vermitteln auch dem erfahrenen Historiker so manches Neues. Stationen wie z.B. die 7. „Zwischen Münster und Holland“ (https://webapp.citadellenweg.de/station7/), die 12. „Kunst und Propaganda“ https://webapp.citadellenweg.de/station12/) oder die 14. „Bildung und Jesuiten“ (https://webapp.citadellenweg.de/station14/) behandeln Themen, die für die ganze Region wichtig sind.

Wer sich für die Frühe Neuzeit des Münsterlandes interessiert, dem sei ein Besuch des neuen Rundweges in der Kreisstadt wärmstens empfohlen. Oder wie es der Verein schreibt: „Der Citadellenweg ist mehr als ein Geschichtsprojekt. Er versteht sich als Ort lebendiger Erinnerungskultur und gesellschaftlicher Begegnung. BNE-Ziele wie die Bewahrung und Vermittlung des kulturellen Erbes, nachhaltige Bildung und Partizipation werden gezielt einbezogen. So legten etwa Schülerinnen und Schüler des benachbarten Städtischen Gymnasiums Nepomucenum Coesfeld und eine Gruppe interessierter Bürgerinnen und Bürger auf dem Gelände eines ehemaligen Bollwerks eine Streuobst wiese mit historischen Obstsorten an.“2

Auch die Vereinshomepage (https://citadellenweg.de) kann man nur empfehlen; sie soll in Zukunft zur Plattform für alle Interessierten werden und auch neue Forschungen zur Thematik veröffentlichen. Ein interessantes Untersuchungsfeld wäre die Auswirkungen des Coesfelder Citadellenbaus auf das westliche Münsterland, wie die folgende Skizze verdeutlicht.

Auswirkungen der Citadelle für das westliche Münsterland

Da die Grundstücke, auf denen die Festung und die Residenz entstehen sollten, nicht dem Bischof gehörten, musste er und seine Regierung in langwierigen Verhandlungen das Bauland zusammentragen. Schon 1656 verhandelten die Kommissare des Bischofs mit dem Kloster Varlar über einen Landtausch und boten bischöfliche-münsterische Güter zu Billerbeck an.3

Als weitere Objekte für einen Tausch konnte der Bischof dem Kloster Varlar Ländereien um Stadtlohn anbieten. Hierzu schrieb der Historiker Johannes Hendrik Sonntag: „Um den Wert der Stadtlohner Parzellen möglichst genau zu ermitteln, wurden alle Grundstücke vermessen und der zu erwartende Ertrag in Reichstaler errechnet. Auf diese Weise entstand ein Register, in dem auch die Namen der damaligen Pächter enthalten sind. Durchweg Stadtlohner Bürger. Für die Ländereien vor Coesfeld wurde ein entsprechendes Verzeichnis angelegt. Am Ende dieser Aufstellung wird noch einmal der Wert der Stadtlohner Flächen mit 208 Rtl. 38 St. den insgesamt 208 Rtl. 29 St. und 1/3 Pf. der Coesfelder Ländereien gegenübergestellt, womit ein nahezu vollständiger Ausgleich geschaffen wurde.“4

So kam 1659 auch die Stadtlohner Berkelmühle in den Besitz des Kloster Varlar, das wiederum auf seine Schweringsmühle in Coesfeld verzichten musste.5 Mit dem Reichsdeputationshauptschluss von 1803 ging die Stadtlohner Mühle in den Besitz der Fürsthäuser Salm-Horstmar bzw. Salm-Anholt über.

Welche Rolle die Schiffbarmachung der Berkel für den Bau und den Unterhalt der Citadelle spielte, muss noch genauer erforscht werden. Bekanntlich war die Vredener Schleuse 1652 und die Stadtlohner 1653 vollendet, nachdem die Gescheraner Schleuse fertiggestellt war, konnten die Schiffe bis Coesfeld fahren. Hans Hüer spekuliert in seiner Ortsgeschichte zu Gescher, dass man auf dem sogenannten „Haller Hock“ [d.h. Hook] ein Kriegsmaterial-Lager anlegte und sich daher die große Zahl von Wartschützen in Gescher erklären würde. Hüer beklagt jedoch selbst, dass ihm keine Einzelheiten bekannt sind.6

Hermann Terhalle zeichnet jedoch ein eher mageres Bild der Berkel-Schifffahrt: „Die Schleusenbauten waren aber zumeist wenig stabil und kaum dauerhaft angelegt. So heißt es 1663 anlässlich einer Reparatur an der Vredener Abteimühle, dass die Schäden an der Schleuse von Holzflößen herrührten, die Holzhändlern in Gescher und Coesfeld gehören würden. In den folgenden Jahren scheint die Berkelschifffahrt langsam eingeschlafen zu sein. 1670 verfielen die Wasserbauwerke und die Schifffahrt war nicht mehr möglich.“7

Die Entscheidung, in Coesfeld die Citadelle zu bauen, hatte auch negative Auswirkungen auf Ramsdorf. Die dortige Garnison zählte 1663 noch 1 Rittmeister, 4 Soldaten und 4 gewesene Soldaten. Während die Burg Ramsdorf als Arsenal diente und nach und nach einging, wohnten die wenigen Soldaten im Ort und im Kirchspiel. Für den Ausbau der Fortifikationen in Borken musste die Stadt Ramsdorf in den Jahren 1671 und 1672 insgesamt 112 Reichstaler zahlen und in den Jahren 1669 bis 1674 lieferte das Kirchspiel Ramsdorf neben Material auch Hand- und Spanndienste zum Aufbau der Ludgerusburg in Coesfeld.8

Auch aus Holtwick (Gemeinde Rosendahl) ist überliefert, dass die Einwohner immer wieder unentgeltlich für die Citadelle und die Soldaten Holz, Brot und Bekleidung stellen mussten. Zudem belasteten die Spannfuhren ihre Arbeitskraft und die zusätzlichen Schatzungen die finanzielle Lage.9

Gerade die Versorgung der hohen Truppenzahlen in Kriegszeiten belastete die Region, so Terhalle: „Im Winter 1670 auf 1671 begannen bereits die Werbungen für die Aufstellung der Regimenter, die u.a. in der Garnison Coesfeld zusammengezogen wurden. Für die Verpflegung dieser Soldaten mussten die Orte der näheren und weiteren Umgebung aufkommen. So hatte die Stadt Borken für die Verpflegung von ´85 Köpfen` der Leibkompanie des Oberst Wedelß zu sorgen, Vreden für 52 und das Wigbold Ramsdorf für 24 Köpfe. Das Wigbold Ahaus hatte für die Versorgung von 40, Ottenstein von 20 und Gescher von 18 Köpfen der Kompanie des Hauptmanns Volckmar zu sorgen.“10

Zu den positiven Effekten der Citadelle und der aktiven Militärpolitik des Fürstbischofs kann man den Sold der Offiziere und Soldaten zählen, der ja auch vor Ort wieder ausgegeben wurde. In und um Gescher wohnten einige Offiziere, wie der Oberstwachtmeister Hermann Grösaus, der 1665 als erster Laie in der Gescheraner St. Pankratius-Kirche bestattet wurde. Seine Witwe spendete 65 Reichstaler für einen Seitenaltar. Hans Hüer führt zu Gescher aus: „Hier heiratete der Rittmeister Theodor a Walien 1662 Elisabeth Gösa, deren Trauzeuge der fürstl. Münst. Oberst Meinartshagen war (…). In Gescher wohnten die Rittmeister Joh. Lambert Gösa, der 1672 als Führer einer Kavallerie-Schwadron genannt wird, und Henrick Lochmann, ein Sohn aus erster Ehe der Anna thor Stegge, der neben dieser vor dem von ihr gestifteten nördlichen Seitenaltar der Kirche beerdigt wurde. Auch der Rittmeister Alberding fand in der Kirche 1672 unter dem Predigtstuhl seine letzte Ruhestätte, der durch seine geldliche Beihilfe errichtet werden konnte. Es würde zu weit führen, all die Namen der Offiziere in Gescher zu nennen, die in jenen Jahren nicht wenig zum Auftrieb beigetragen haben. Nur einer drängt sich uns noch auf: 1675 kaufte Oberst Tollner die Rauschenburg. Er ist wahrscheinlich derselbe, der als Kommandant der Zitadelle von Münster 1673 nebst Oberst Meinartshagen die Verschwörung des Adam von der Kette gegen das Leben des Fürstbischofs aufdeckte. Es liegt die Vermutung nahe, dass dieser verdiente Offizier durch die Dankbarkeit des Fürsten in die Lage versetzt wurde, das Rittergut zu kaufen. Auch das Gut Lehningborg bei Gescher wurde 1672 von dem Kriegskommissar Dr. von Hamm erworben.“11

Anmerkungen

H.Lange

H.Lange

Fam. Brösterhaus

Fam. Brösterhaus

H.Lange

H.Lange