„Von Ahaus, Stadtlohn, Vreden deportiert nach Riga – Namen, Gesichter, Schicksale“

15. Mai 2025: Vortrag von Ingeborg Höting im kult

15. Mai 2025: Vortrag von Ingeborg Höting im kult

Notwendige Erinnerungen

Der Vortrag von Ingeborg Höting im Rahmen der aktuellen Wanderausstellung des Riga-Komitees im kult „Riga – Deportationen – Tatorte – Erinnerungskulturen“ hat die rund 50 Zuhörer im kult beeindruckt. Nicht wegen der bloßen Zahlen, die angesichts der Shoah wenig überraschend erschienen, aber hier wurden aus Zahlen die Namen von Nachbarn, leibhaftige Menschen, ganz junge und schon alte Gesichter. Hier zählte jeder und jede Einzelne.

Die vorgebliche „Umsiedlung“ der europäischen Juden mit dem Ziel einer „Endlösung der Judenfrage“, wie sie in der bekannten Wannseekonferenz vom Januar 1942 zum Programm des Nationalsozialismus gemacht wurde, war ein kaum verschleierter Mord-Plan, der am Ende 6 Millionen jüdischen Menschen in Europa das Leben kostete. Die Deportationen vom 10. Dezember 1941 aus Dörfern und Städten in unserer Region waren bereits ein Teil des Plans: Vernichtung und Ausbeutung durch Arbeit. Am 13. Dezember, bei eisiger Kälte, wurden 1012 Menschen vom Sammelplatz in Münster zum Bahnhof getrieben und in Reichsbahn-Waggons „3. Klasse“ (mit einfachsten Holzbänken) nach Riga verschleppt.

Dass auch die kleinen jüdischen Gemeinden im Münsterland bereits durch diese ersten Deportationen im Kern zerstört wurden, machte der einleitende Vorher-nachher-Vergleich (Personen der Gemeinde 1933 – Ende 1941 – August 1942) mehr als deutlich:

Ahaus: 63 P. – 23 P. – keine

Stadtlohn: 42 P. – 10 P. – keine

Vreden: 44 P. – 10 P. – keine

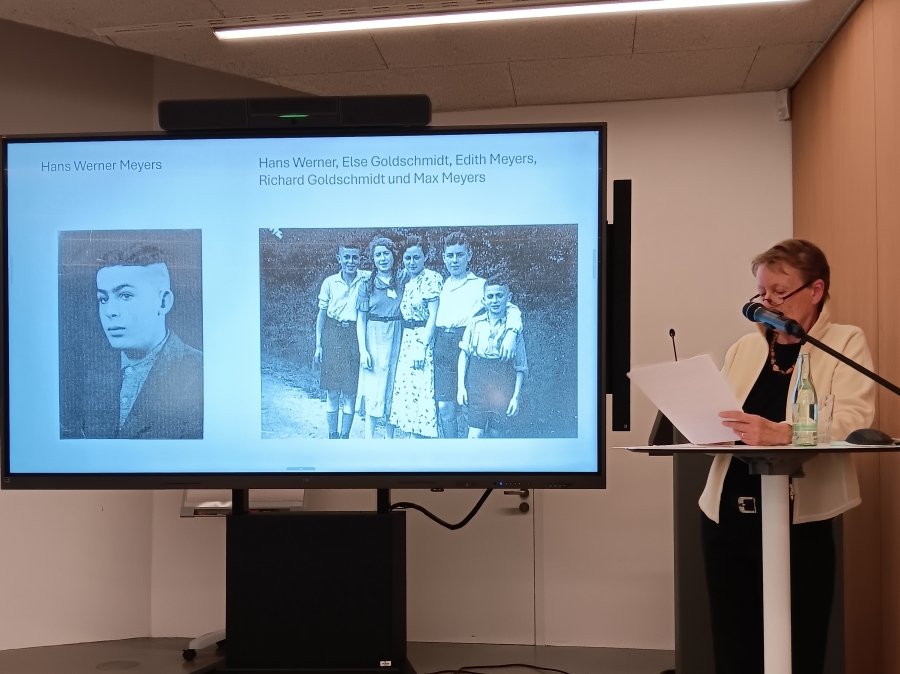

Warum waren die Fotografien so wichtig? Der Blick auf die deportierten Menschen – vom Kleinkind bis zum Greis – machte anschaulich: Hier ging es um Individuen und ihr Recht auf das Leben, das jedem Einzelnen genommen wurde.

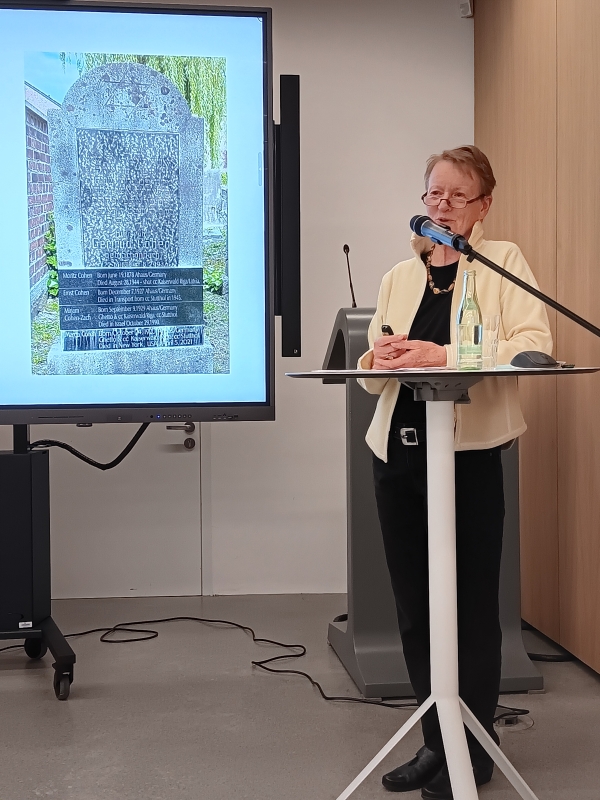

Im letzten Teil des Vortrags wurde das Thema „Stolpersteine“ als Teil der Erinnerungskultur an einzelnen Beispielen aufgegriffen. Trotz aller gelegentlich geäußerten Bedenken gegenüber diesen Symbolen in unseren Straßen – für nicht wenige scheint die andere Seite des Symbols, nämlich als ein „Ersatz“ für den Grabstein bzw. das Grab selbst, viel wichtiger geworden zu sein: Die (jüngeren) Nachkommen der Ermordeten vor allem sahen (und sehen) darin einen für sie ganz wichtigen Ort des Erinnerns.

Das Erinnern überhaupt ist es, das der Vortrag auf besondere Weise geleistet hat: Ergebnis des Forschens nach dem Verbleib der Deportierten, ihnen einen Namen und ein Bild geben und wenigstens einen Gedenk-Stein setzen können.

Die Forschergruppe, für die Ingeborg Höting auch sprach, verdient Anerkennung für ihr mühsames Unternehmen, das stellvertretend und als Zeichen für die Gesellschaft unsere Verantwortung wahrnimmt. Verschweigen und Wegsehen jedenfalls sind keine Antwort auf diese Verbrechen.

Bruno Fritsch

Hinweis:

Im Jahrbuch der GhL „Historische Landeskunde des Westmünsterlandes“, Bd. 2/2018, sind drei Beiträge zu diesem Teil der jüdischen Regionalgeschichte erschienen:

Höting, Ingeborg: Der Novemberpogrom 1938 in Ahaus, Stadtlohn und Vreden – und ein Blick auf seine juristische „Aufarbeitung” nach 1945 (2,121-140).

Schöneberg, Mechtild: Plädoyer für die Erinnerung. Das Schicksal der Familie Frank in Weseke (2,141-154).

Löhring, Hermann: Die Odyssee der Kinder Henny, Herbert und Marga de Jong aus Ahaus. Eine jüdische Familie wird nach Pogrom und Flucht auseinandergerissen (2,155-177).